今回は組み込みプログラミングを行う上で必須となる前提知識について特に、プログラミングに関する用語に着目して解説したいと思います!

本記事を含む、組み込むプログラミング解説シリーズでは簡単な電子回路の制御が可能になるまでの道のりについて1から解説しています。

本記事を読むことで組み込みプログラミングに対する造詣を深めることが出来ますので、ぜひ最後までご覧ください!

用語

プロジェクトとは?

プロジェクトはプログラミングで様々なものを開発するときに使用する単語で、開発する対象に関するファイルやフォルダをまとめた呼び方です。

後に紹介するIDEなどを使用する際に頻繁に使うことになる言葉です。

コーディングとは?プログラミングとの違いは?

プログラミングとは、プログラムを使用してプロジェクトを完成させるまでの一連の流れを指します。

一般にプログラミングをする際は、すぐに書き始めるのではなく、仕様を整理したうえで全体の設計を行い、プログラムを書いて、デバッグを行い、ようやく完成という風になります。

コーディングはプログラミングの中でも、実際にプログラムを書くことを指します。

プログラムはコード(code)ともいうので、それを書く作業ということでコーディング(coding)という名前がついています。

ソースコードとは?プログラムとの違いは?

ソースコードは高級言語で記述されているプログラムを指します。

プログラムと混同されることが多いですが、プログラムは人間が読める形式ではない機械語なども含めた言い方になります。

単一のファイルを表したり、プロジェクトをまとめて指す場合もあります。

コンパイルとは?

コンパイルは人間がプログラミング言語を使用して書いたプログラムをコンピュータが読むことのできる機械語に変換することです。

コンパイルを行うには特殊な環境が必要で、そのようなコンパイルを行うことのできる環境をコンパイラといいます。プログラミング言語がたくさんあるように、それに対応したコンパイラも多数存在します。

コンパイルはあくまで機械語への変換を行うだけなので、実行とは異なります。

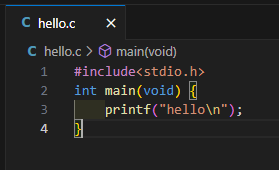

例えばこのようなコードを記入したとします。こちらは人間がわかる言語ですので高級言語になります。

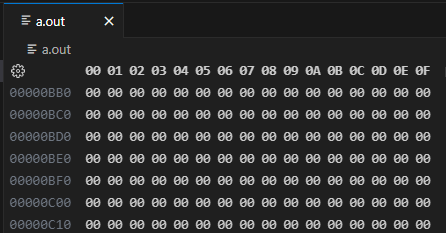

こちらをコンパイルしたものを開いてみます。人間が読むように設計されている通常のエディターでは見ることができないのでバイナリエディタを使用してみてみます。

こちらは見やすいように16進数での表示がされていますが、実際には0と1の羅列で人間にはとても読めたもんではありません。

こちらのファイルをコンピュータに読み込ませることによってようやく書いたプログラムの実行ができます。

IDE(統合開発環境)とは?

IDE(統合開発環境)とはその名の通り、プログラミングを行う総合的な開発環境になります。

「やろうと思えば、メモ帳でもプログラミングができる」なんてよく言われますが、無理です。なぜならメモ帳はIDEではなく、ただのエディターに過ぎないからです。

一般的にIDEは文字の読み書きができる「エディター」機能のほかに、ソースコードを機械語に翻訳する「コンパイル」機能、コンピュータに読み込ませる「実行」機能、実行中の状態を監視する「デバッグ」機能など様々な機能があります。

そして組み込みプログラミングはこれに追加してマイコンにプログラムを送る「書き込み」機能と、マイコンからのフィードバックを受け取る「シリアルモニタ」機能があります。

組み込みプログラミングでは一般的に「Arduino」環境が使用されます。

こちらの環境を実現できるアプリケーションは「Arduino IDE」や「VSCode」が有名ですが、こちらの導入方法に関しては後の記事で詳細に解説したいと思います。

あとがき

ここまで組み込みプログラミングにおける知識の中でもプログラミングに着目して解説させていただきました!

内容の改善に努めていますので何か間違った点やより良い方法があるといった意見があればコメント欄に書いてくださると幸いです。

記事を最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント